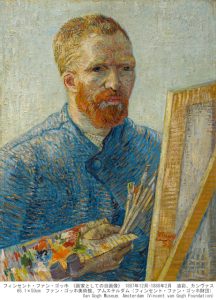

本日は来年1月3日(土)から愛知県美術館にて開催されます大注目展のご案内です。

ファン・ゴッホ美術館の所蔵品を中心とするファン・ゴッホの作品30点以上にくわえ、貴重なファン・ゴッホの手紙4通なども展示されます。

1/3(土)から開催されますので来場者は凄いとは思いますが、是非ご覧ください!

約10年の短い画業の間に油彩や素描など2,000点余りの作品を残したフィンセント・ファン・ゴッホの死後、生前に売れた1点を除く大半の作品は、兄の生活を支えその芸術の良き理解者であった弟のテオドルス(通称テオ)が保管しました。

しかしテオも兄の死の半年後に生涯を閉じ、テオの妻ヨハンナ(通称ヨ一)が膨大なコレクションを管理することとなります。

ヨーは、義兄の名声を高めることに人生を捧げ、作品を展覧会に貸し出し、販売し、膨大な手紙を整理して出版しました。

その息子フィンセント・ウィレムは、コレクションの散逸を防ぐため、フィンセント・ファン・ゴッホ財団をつくり、美術館の設立に尽力します。

本展では、ファン・ゴッホ美術館の所蔵品を中心とするファン・ゴッホの作品30点以上にくわえ、貴重なファン・ゴッホの手紙4通なども展示し、家族が画家に抱き続けた深い愛と敬意をご紹介します。

| スケジュール | 2026年1月3日(土)〜2026年3月23日(月)

開館情報

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

| 入場料 | 一般 2000円、大学生・高校生 1300円、中学生以下 無料 | ||||

| 展覧会URL | https://www-art.aac.pref.aichi.jp/exhibition/vangoghshome.html |

||||

| 会場 | 愛知県美術館 https://www-art.aac.pref.aichi.jp/index.html |

||||

| 住所 | 〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜1-13-2 | ||||

| アクセス | 地下鉄名城線・東山線栄駅4番出口より徒歩2分、名鉄瀬戸線栄町駅4番出口より徒歩2分 |